こんにちは

松葉屋家具店主の滝澤善五郎です。

9月も半ばが過ぎたというのに連日30度越えの信州です。

それでも朝晩はずいぶん涼しくなって、虫の声が日に日に

大きくなっています。いかがお過ごしですか?

今日は「ギャッベと遊牧民と、卓袱台のある暮らし」についてお伝えします。

だいぶ前のこと、「ギャッベのふるさと」を知りたくて、遊牧民の

住まいを訪ねたことがあります。写真はイラン西部のシーラーズあたり、

”定住”の遊牧民カシュガイ族のお家で食事をいただきました。

(チキンを取り分けているのは、ハミッド・ゾランヴァリさん)

「ちょっと待って。定住で、遊牧民っておかしくないか?」という指摘は

ごもっとも。実はガシュガイ族(60万人と も70万人ともいわれる)の中でも、

昔ながらの遊牧生活を行っている人たちは、1割程度という現実があります。

国立民族学博物館の名誉教授杉村棟先生によると、

遊牧は十分な降水量がなく、農業以外の生業に頼らざるを得なかった乾燥地帯に住む人々が、

この過酷な自然環境に順応し、かつ最も効率的な土地の活用方法として生み出してきた生活形態で、

狩猟採取経済から農耕牧畜経済へ移行して以来、現在に至るまで西アジ ア・中央アジアの乾燥地帯に

おける重要な生業として継承されてきたものだそうだ。

また遊牧のタイプには、 駱駝を使った長距離間の 物資運搬を生業とするタイプと、

牧草と水場を求めて家畜の羊や山羊を追いながら部族間で認められた領域内のルートを移動するタイプがある。

いずれも押し寄せる近代化の波の中で定住化が進み、その数は著しく減少しているらしい。

(GABBEH 遊牧民からの贈り物より)

このあたりは取材が必要ですね。

遊牧民の生活には机やテーブル、椅子などの家具はなく、

じゅうたんの上が生活の場。日本人の生活で言えば、畳でしょうか。

靴を脱ぎ床に座って暮らすことが一般的なのは遊牧民と同じです。

僕が訪問した定住されている家族も、写真のようにじゅうたんの上にカラフルな

シートを敷いてそれがテーブルの代わりになっていました。

さあ、日本の私たちの暮らしを振り返ってみましょう。

「ギャッベがあればなにもいらない」そう言っていただく方も

多くいらっしゃいますが、さすがに食事を床の上では抵抗感がありますよね。

そこで卓袱台(ちゃぶ台)です。

栗の卓袱台

卓袱台(ちゃぶ台)とは

家族の団らんを象徴するような主に食事などに用いられた

折畳み可能な円形座卓のことをいいます。

ちゃぶ台の普及は意外と新しくて、

明治時代に入ると西洋館の建築などに伴い洋風テーブルの導入が進められた。

町にも西洋料理店をはじめ、ミルクホールやビヤホールが生まれ、洋風テーブルを使用

されるようになった。この頃すでに西洋料理屋を「チャブ屋」、西洋料理を「チャブチャブ」、

そこで用いられるテーブルを「チャブ台」と呼称する俗語が誕生しており、チャブダイという名称は

広く知られるようになった。 1895年(明治28年)ごろになると折畳み式の座卓に関する

特許申請がみられ、座卓は家庭へ進出し始めている。wikipediaより

昭和期の食卓風景。映画「めし」昭和26年

爆発的に普及していたちゃぶ台の生産は1963年(昭和38年)をピークに減少傾向に転じる。

都市部では、日本住宅公団が提供する集合住宅で固定式のテーブルが普及。(ハイカラですね)

高度経済成長期を迎えると、ダイニングテーブルの普及がさらに加速。

1966年の普及率が13.6%であったものが、1988年には67.3%へと飛躍的に伸び、

ちゃぶ台は衰退……

そんななかで松葉屋ではここ数年、卓袱台の快適性に気づいた人が続出。

だってギャッベとの相性が抜群だから。

いつもギャッベの上でごろごろだけど、

手を伸ばすとそこにカップがあって、お茶をする。

畳んで、車に積んで野山に持ち出してみよう。

そんな気にもさせてくれる。

卓袱台はギャッベのある暮らしに、これ以上ない相棒です。

ギャッベと卓袱台(ちゃぶ台)

原毛、羊の色そのままの

ギャッベと徐々に色合いが

深くなるちゃぶ台です。

ギャッベと卓袱台(ちゃぶ台)

新緑の縁取りに囲まれた

原毛色の生命の樹

真ん中に栗のちゃぶ台を置きました

ギャッベと卓袱台(ちゃぶ台)

色白の栗のちゃぶ台は

夕焼け空に浮かぶ雲のようです。

☆

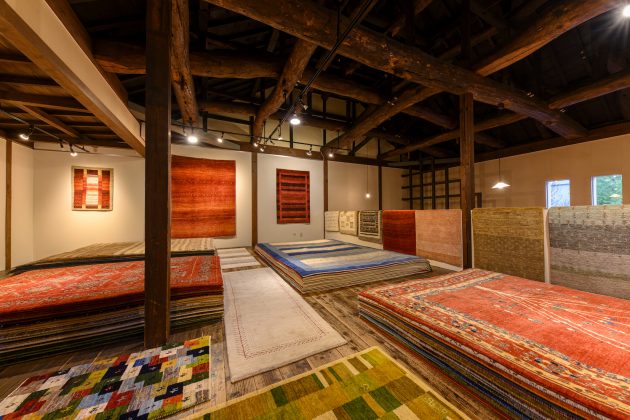

秋のギャッベ展が近くなってきました。

「大地と空、火と草色のじゅうたん」

2023.10/7(土)〜 10/22(日)10:00~18:00

会期中のお休みは、11日(水)・17日(火)です。

ギャッベの並ぶ店内

僕たちが一枚、一枚、また一枚と

砂漠のなかからダイヤモンドの原石をすくい取るように

選び抜いた

なによりも、どこよりも、綺麗できもちがいい

ここにしかないギャッベと卓袱台に会いにお出かけください。