はじめに:木製椅子と私たちの暮らし

木の温もりを感じる椅子は、私たちの暮らしに安らぎをもたらします。自然素材の持つ優しさと強さを兼ね備えた木製椅子は、長く使うほどに愛着が湧き、時を経るごとに味わい深さを増していきます。

木製椅子を選ぶ際、見た目のデザインや木の種類にばかり目が行きがちですが、実は「アームレスト(肘掛け)」の有無が座り心地に大きく影響することをご存知でしょうか。特に体圧分散(身体にかかる圧力の分散具合)や椅子からの立ち上がりやすさに関わるため、快適な暮らしを実現するためには欠かせないポイントなのです。

今回は、ダイニングチェアを主な対象としつつも、あらゆる種類の木製椅子について、アームレストの有無がもたらす効果を医学・工学的研究やデザインの観点から掘り下げていきます。

アームレストが体圧分散に与える影響

長時間座っても疲れにくい秘密

長時間快適に座るためには、座面にかかる圧力を身体全体に均等に分散することが重要です。アームレストはその体圧分散を助け、上半身の重みの一部を支えてくれます。

人間の両腕の重さは体重の約10~12%になります。アームレストに腕を預けることでその重さが座面から肘掛けへ逃げ、お尻や太ももへの負荷が軽減されるのです。実際、鉄道のグリーン車や飛行機・映画館など長時間座る椅子には肘掛けが標準装備されていることが多いのに気づきます。これは、肘掛けによって肩や背中への負担が減り、全身の体圧がより分散されるためです。

家具デザインの観点からも、アームレスト付き椅子の方がリラックスしやすいことは早くから指摘されてきました。例えば日本の工業デザイナー・豊口克平氏は「休息を完全なものにするには肘もたれ(=アームレスト)のある方がよい。上体の体圧がここにも分散されるからである」と述べています。肘掛けがあることで上半身の重みを肘でも支えられ、筋肉の緊張を和らげてくれるため、背もたれや座面だけの場合よりも身体が楽になるわけです。

アームレストがないと起こりやすい問題点

一方で、アームレストがない椅子は自由な動きや軽快さという利点がありますが、長時間座る際には注意が必要です。肘の置き場がないと腕の重みは肩や背中にかかり続け、猫背や前かがみの姿勢になりやすくなります。結果として局所的に体圧が集中し、肩こりや臀部の痛みにつながる恐れがあります。

オフィスチェアの研究でも、肘掛けは背骨の負荷を軽減し姿勢安定に寄与することが報告されています。適切に配置されたアームレストは上半身を支え、筋肉の緊張を和らげるため、首や肩のこりの軽減にも有効です。

座り心地(体圧分散)の面ではアームレスト付きの方が有利と言えるでしょう。肘掛けによって上半身の体圧を支えられることで、座面や背もたれにかかる圧力が和らぎ、長時間でも疲れにくくなります。ただし、肘掛けの高さや形状が不適切だとかえって腕や肩が緊張する場合もあるため、体に合ったデザインであることが重要です。

アームレストと立ち上がりやすさ(高齢者への利点)

椅子からの立ち上がりをサポートする重要性

椅子から立ち上がる動作において、アームレストは補助ハンドルのような役割を果たします。加齢により脚の筋力が低下すると、立ち座り動作が大きな負担になります。

実際、筋肉量は30歳頃をピークに減少し始め、年齢とともに徐々に低下していきます。特に50代以降は大腿部など下肢の筋肉減少が顕著になり、サルコペニア(加齢性筋肉減少症)の有病率が30~40%に達するという報告もあります。上肢に比べて下肢の筋力低下が進むため、高齢者ほど腕の力に頼って立ち上がる傾向があります。肘掛けはその腕の力を有効に使って立ち上がりを支える重要な支点となるのです。

科学的に証明された肘掛けの効果

人間工学的な研究でも、肘掛け使用が立ち上がり動作を大幅に容易にすることが示されています。日本人間工学会の研究では、肘掛けなしの場合に比べて立ち上がり時の身体の前傾角度が小さく抑えられ、股関節や膝関節にかかる負担(関節モーメント)が有意に減少したと報告されています。要するに、肘掛けを使えば深く前にかがむ必要がなく、腕の力で体を引き上げる分、腰や膝への負荷が減るのです。別の実験では、肘掛けを使うことで下肢の筋活動量が半分程度に減少したとのデータもあり、脚力の補助として肘掛けが有効であることが定量的に示されています。

海外の高齢者施設での調査研究でも、「肘掛けは椅子への出入りを容易にするために不可欠」と結論づけられています。推奨される椅子の条件として、標準よりやや座面高を高くして立ちやすくし、肘掛けは必ず備えること、さらに高齢者が握りやすい形状・高さに設計することが重要とされています。実務的なアドバイスでも、肘掛けがあることで立ち上がり時の膝や股関節に必要な力が大幅に軽減されるとされています。関節痛を抱える高齢者にとって、肘掛けは安全に立ち座りするための「てすり」として機能し、自立度やQOL(生活の質)向上にも寄与します。

このように、立ち上がりやすさの面でもアームレスト付きが優位です。特に高齢者や膝・腰に不安のある方には、肘掛けの有無が「自力で立てるかどうか」に直結するケースもあります。一方、若年者でも長時間座った後には足腰が強張ることがあり、肘掛けがあればスムーズに立ち上がれるという利点があります。総じて、肘掛けは立ち座り動作の負担軽減と安全性向上に大きく貢献すると言えるでしょう。

デザイン面から見たアーム付き・なしの特徴

空間との関係性とインテリアへの影響

アームレストの有無はデザイン上のスタイルや使い勝手にも影響します。肘掛け付きの椅子は視覚的に存在感が増し、座ったときに包まれるような安心感を与える反面、横幅が広がるため場所をとります。ダイニングテーブルでは肘掛け部分がテーブルに干渉して椅子を中にしまいにくい場合があり、限られた空間ではアームチェアばかり置けないという実用上の制約もあります。

一方、肘掛けのない椅子(サイドチェアと呼ばれます)は軽快で動かしやすく、小回りが利くためレイアウトの柔軟性に優れます。食事中に席を立ったり着席したりする動作も、横からスッと出入りできるためスムーズです。

デザインの観点では、アーム付きはよりフォーマルで重厚な印象を与える傾向があります。西洋の伝統的なダイニングでは、テーブルの両端(主賓席)にアームチェア、側面にアームなしチェアを配置するスタイルが一般的でした。アームチェアは肘掛けによって座る人の領域をはっきり区切り、威厳やゆとりを感じさせます。一方でアームなしのチェアは開放的で、隣り合う人とも距離が近く感じられるためカジュアルな雰囲気を演出します。用途に応じて、フォーマルな場では肘付き、カジュアルな集まりでは肘なし、と使い分けることで空間の印象を変えることもできます。

家具デザイナーや職人の視点

家具デザイナーや職人もアームレストの有無について様々な見解を示しています。前述の豊口克平氏は、「仕事用の椅子」に関してはあえて肘掛けを付けない方が良い場合もあると指摘しました。理由は、肘掛けがあるとリラックスしすぎてしまい、執務姿勢が崩れて効率が下がる恐れがあるからです。実際、オフィスチェアでは肘掛けの有無は議論の的で、肘掛けに寄りかかってだらしない姿勢になるのを嫌う人もいれば、肘掛けがないとタイピングで肩が上がって疲れるという人もいます。用途次第で「快適さ」と「機能性」のバランスを取ることが求められるわけです。

クラフトマンの視点では、座り手の動作を想像した肘掛けの形状が重視されます。木工作家の中には、「肘を乗せたとき思わず握りたくなる形」を追求する人もいます。たとえば、曲木(曲げ木)技術を駆使して滑らかな曲線のアームを作り出し、触れたときの心地よさを大事にしています。

ある高評価椅子のユーザーレビューでは「肘を乗せるとつい握りたくなる滑らかなアームが気に入っています」との声があり、職人技術の高さを感じさせます。

総じて、アーム付き・なしのデザイン選択は用途と美観のトレードオフです。長時間の快適性や存在感を取るならアーム付き、空間効率や動きやすさを取るならアームなし、といった判断になります。ただ近年はその中間として「セミアームチェア」(肘掛けが短めで体を深く預けないタイプ)も多く登場しています。セミアームはテーブルに干渉しにくく出入りも容易な一方、肘を軽く支えられるため人気です。

ジャンル別:アームレストの特徴と思想

木製椅子のデザインは地域や流派によって思想が異なり、アームレストの扱いにも特徴が現れます。ここでは北欧家具、民藝家具、ウィンザーチェア、現代木工の各ジャンルについて、アームレスト設計の違いと思想を見てみましょう。

北欧家具(スカンジナビアンデザイン)

北欧家具は人間工学に優れた実用性とミニマルな美しさを両立させることで知られます。北欧の名作椅子にはアーム付き・なし両方のバリエーションが存在するものも多く、使うシーンに応じて選べるよう配慮されています。例えばデンマークの巨匠ハンス・J・ウェグナーは数多くの椅子をデザインしましたが、ダイニング用には「Yチェア(CH24)」やJ39チェアなどシンプルな形を提案しつつ、ラウンジ用やダイニングの上位席用には肘付きの「ザ・チェア(ラウンドチェア)」「CH22」などを設計しています。

ウェグナーは「椅子は人間を支える道具である以上、快適性が第一」と考えており、クッションに頼らず木とペーパーコードだけで座り心地を追求しました。Yチェアは低めの肘掛けを背もたれと一体成形しており、特徴的なY字型の背もたれが肩甲骨あたりで上肢を支える形状になっています。「寒い時期でもお尻が冷えず、長時間座っても苦にならない」という使用者の声もあり、素材選びと形状工夫で快適性を実現した好例と言えるでしょう。

一方で北欧の伝統的な肘付きチェアは、アームの曲線美や触り心地にも細心の注意が払われています。フィン・ユールの椅子やアルネ・ヤコブセンの一部の椅子など、肘掛け部分が有機的な曲線で構成され、デザインのアクセントになると同時に腕を優しく受け止めるよう作られています。北欧家具では「必要な所にだけ程よく肘掛けを設ける」というバランス感覚が光っています。

民藝家具(日本の民衆的工芸家具)

日常使いに耐える頑丈さと温もりを重視した民藝運動の流れを汲む家具では、椅子も実用本位のデザインが特徴です。柳宗悦の提唱した民藝思想では、西洋家具も積極的に取り入れられました。長野県松本の「松本民芸家具」は有名ですが、創始者の池田三四郎氏は英国伝統のウィンザーチェアに着目し、戦後に職人たちとその技術を日本で発展させました。

ウィンザーチェアは後述するように背棒と座を組み合わせた構造で、アーム付きの「アームチェア」とアーム無しの「サイドチェア」の両タイプがあります。松本民芸家具ではウィンザーチェアを数多く製作しており、太い無垢材を用いた肘掛けと頑強なフレームで、一生ものの耐久性を実現しています。

民藝家具全般に言えることですが、肘掛け付きの椅子は和洋折衷の書斎椅子や安楽椅子としても好まれ、和風の空間にも合う落ち着いた雰囲気を醸し出します。逆に肘掛け無しのスピンドルバックチェア(背もたれが縦棒の椅子)は、軽やかで持ち運びやすく、用途に合わせて座布団を敷いたりできるため、日本の暮らしにも適合しました。民藝家具では「使い手の生活に寄り添う実用性」が最重視されるため、肘掛けの有無も生活動作や空間に合わせて設計されています。

ウィンザーチェア(英国発祥の伝統椅子)

背もたれや肘掛けに細いスポーク(棒)を用い、座板に脚と背を差し込んで組み立てる構造が特徴です。18世紀頃から英国で普及し、アーム付きは”ファイヤーサイドチェア”として暖炉のそばでくつろぐ椅子に、アーム無しは食堂や作業用にと使い分けられてきました。

ウィンザーチェアの肘掛けは、背もたれの一部が曲線を描いてアームレールとなり、そこに肘を乗せられる形です。伝統的な「コムバック(梳き板)アームチェア」や「ラダーバック(はしご状背板)アームチェア」などは、背もたれが高く肘掛けもどっしりしています。一方、肘無しのウィンザーは背もたれが適度にしなり、寄りかかったときに微妙に弾力があるため、アームレスでも快適だと評価されます。

ウィンザーチェアはアメリカや日本にも伝わり、多くの派生デザインが生まれました。現代では日本でも様々な工房がウィンザータイプの椅子を製作しており、伝統的な技法を活かしながら日本人の体型や生活様式に合わせた和製ウィンザーチェアが展開されています。ウィンザーチェアの思想は「素材のしなやかさを活かして身体に沿わせる」点にあり、肘掛けについても太い木材を曲げて丸く支える独特の造形で機能を果たしています。現代ではウィンザータイプの椅子も洗練されたデザインが増え、北欧や日本のメーカーからもモダンなウィンザーチェア(肘付き・無し両方)が発表されています。

現代木工デザイン

21世紀の木製椅子は、伝統美と最新の人間工学を融合させる傾向があります。日本のメーカーでは、医学的エビデンスを取り入れた椅子作りを行っています。例えば、産官学共同研究で腰に優しい椅子を目指して開発されたシリーズは、座面後部を立ち上げ骨盤を支えるなど理学的に計算された形状となっています。

このように現代の木工デザインでは、肘掛けも単なる付属品ではなく人間工学的なパーツとして進化しています。往年の名作をリデザインする中で現在の生活に合う肘掛け高さや幅を再検討する取り組みも行われています。例えばデンマークのデザイナー、カイ・クリスチャンセン作「No.42」は1956年のデザインですが、復刻にあたり職人が細部を調整し、当時の美点であるハーフアームの角度を忠実に保ちながら現代人にもフィットする座り心地を実現しています。

また、広めのアームを握りやすい形にして立ち上がる際の支えとしつつ、見た目は直線的で軽やかにまとめる工夫がなされた椅子もあります。グッドデザイン賞も受賞し、デザイン性と機能性を両立した点が評価される製品も登場しています。現代木工では総じて、「肘掛け=ユニバーサルデザイン」の視点が強まり、若者から高齢者まで誰もが使いやすい形状・配置への配慮が見られます。

松葉屋家具店が考える木製椅子のアームレスト選びのポイント

ここまでアームレストの重要性と各ジャンルの特徴を見てきましたが、実際に木製椅子を選ぶ際にはどのような点に注目すれば良いのでしょうか。私たち松葉屋家具店がおすすめする具体的なチェックポイントを紹介します。

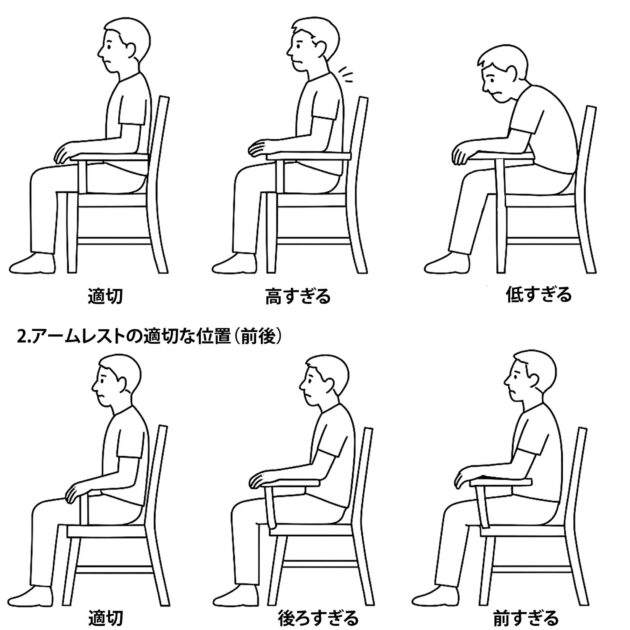

アームレストの高さと位置

アームレストの高さが適切かどうかは、座り心地を大きく左右します。理想的な肘掛けの高さは、椅子に座った状態で肘を90度に曲げたときに、自然と肘が乗る位置です。これより高すぎると肩が持ち上がって首や肩に余計な負担がかかり、低すぎると前かがみになりやすく背中に負担がかかります。

また、アームレストの前後の位置も重要です。前すぎると椅子に深く座れなくなり、後ろすぎると肘を置く際に体をひねる必要が生じます。腕の自然な位置で肘が置けるよう、アームレストの位置にも注目しましょう。

アームレストの形状と触感

アームレストは単に腕を置くだけの場所ではなく、「握る」「触れる」対象でもあります。特に立ち上がる際には握って力を入れるため、握りやすい太さや形状かどうかもチェックポイントです。

曲木技術を用いた丸みのあるアームは握りやすく、手に馴染みます。また、アームの表面が滑らかに磨き上げられているかどうかも重要です。長年使い込むほどに手の油が馴染んで艶が出てくる無垢材のアームレストは、その経年変化も魅力の一つです。実際に触れてみて、手に馴染む感覚があるかどうかを確かめてみましょう。

セミアームチェアという選択肢

最近人気が高まっている「セミアームチェア」は、フルアームよりも短い肘掛けを持つデザインです。これはダイニングでの使用を想定し、テーブルとの干渉を減らしつつ、肘を軽く支える機能を残した絶妙なバランスの椅子です。

テーブルに近づけやすく出入りもスムーズなため、ダイニングでありながら長居したくなるような快適さを実現しています。肘掛けの恩恵を得つつ、実用性も損なわないという点で、現代の生活スタイルに合った選択肢と言えるでしょう。

立ち上がりやすさへの配慮

特に高齢者や膝・腰に不安がある方の場合、立ち上がりやすさは重要な選択基準になります。アームレストの形状や強度が立ち上がり動作をサポートできるかどうかをチェックしましょう。

立ち上がる際に力を入れても軋みや揺れが少ないか、アームレストが体をしっかり支えられる強度を持っているかは実際に試してみるのが一番です。また座面の高さも重要で、やや高めの座面と適切なアームレストの組み合わせが、最も立ち上がりやすい条件となります。

松葉屋家具店の木製椅子選び:実践編

いよいよ実際に椅子を選ぶ段階での具体的なアドバイスをご紹介します。理論や研究結果を踏まえつつ、実生活での選び方を考えていきましょう。

用途に合わせた選択を

まず考えるべきは、その椅子をどのような場面で使うのかという点です。長時間座るデスクワーク用なのか、食事中心のダイニング用なのか、くつろぎのためのリビング用なのかによって、最適な椅子は異なります。

長時間座るならアームレスト付きが体圧分散の面で有利ですが、頻繁に出入りするダイニングではセミアームか肘なしが使いやすい場合もあります。また、一日の中での使用時間や頻度、座る人の年齢層なども考慮に入れましょう。

実際に座って試す大切さ

カタログやウェブサイトの写真だけでは、実際の座り心地はわかりません。可能な限り実物に座って、以下の点をチェックしてみることをおすすめします。

- 座面の硬さと形状は体に合っているか

- 背もたれの角度や高さは心地よいか

- アームレストに腕を置いたときの角度は自然か

- 立ち上がる動作がスムーズにできるか

- 肘掛けの触感や握りやすさはどうか

当店・松葉屋家具店では、お客様に実際に座っていただき、ゆっくりと椅子の良さを体感していただくことを大切にしています。「座る」という日常の動作だからこそ、体験して初めてわかる部分が多いのです。

家族全員で使うことを考える

家族で共有する椅子、特にダイニングチェアは、様々な体格・年齢の人が使います。小柄な方から大柄な方まで、また成長期のお子様から高齢の方まで、誰もが使いやすいかどうかを考慮しましょう。

松葉屋家具店では、ご家族全員でショールームにお越しいただき、それぞれが座って確かめていただくことをおすすめしています。特に高齢の方がいらっしゃるご家庭では、アームレスト付きの椅子が自立支援の観点からも有効です。

長く使えるデザインと品質

良質な木製椅子は数十年にわたって使い続けることができます。流行に左右されない普遍的なデザインと、長年使っても飽きのこない佇まいを持つ椅子を選びましょう。

当店で取り扱う椅子は、無垢材の風合いが年月とともに深まり、座り心地も使い込むほどに体に馴染んでいくものばかりです。長く付き合える椅子を選ぶことで、家族の歴史と共に成長していく家具との関係を楽しむことができます。

おわりに:快適な木製椅子選びのために

「座り心地の良い木製椅子」を選ぶ際には、アームレストの有無が大きなチェックポイントとなります。医学・工学的見地からは、アームレスト付きが体圧分散や立ち上がり補助の面で有利であることが示されています。高齢者や長時間座る用途なら、肘掛けがあることで得られる安心感と負担軽減効果は見逃せません。一方、肘掛け無しにも動きやすさや空間効率といった利点があり、使う場所や目的次第では適した選択肢となります。

デザイン面では、肘掛けの有無が椅子の表情を左右します。お部屋のスペースやインテリアの雰囲気、実際に座る方(例えばご高齢の家族がいるかどうか)を考慮して選ぶと良いでしょう。妥協案としてセミアームタイプも検討する価値があります。近年は各社から美しく機能的なセミアームチェアが出ており、「肘掛けの心地よさ」と「取り回しの良さ」の両方を備えた製品も増えています。

最後に、私たち松葉屋家具店では、お客様一人ひとりの生活スタイルや健康状態、空間の条件に合わせた最適な椅子選びをサポートしています。どうぞお気軽にご来店いただき、実際に座って、触れて、立ち上がってみて、長く暮らしに寄り添う木製椅子との出会いを見つけてください。

自然素材である木が持つ温もりと、職人の手仕事が生み出す機能美を兼ね備えた一脚が、きっとあなたの暮らしに新たな心地よさをもたらすはずです。座り心地・使い心地・デザインのバランスは人それぞれ感じ方が違います。ぜひ本記事で紹介した知見や事例を参考に、ご自身やご家族のライフスタイルに合った最適な一脚を見つけてください。