座り心地の良い木製椅子の選び方:

素材の温かみから感じる無垢材の心地よさ

はじめに:木の椅子が持つ特別な魅力

無垢材の椅子に座る。ほんのりと伝わる木の温もり。

指先で触れる滑らかな質感。何年、何十年と使い続けるほどに増していく深みのある色艶。

木製の椅子は、単なる「座るための道具」ではありません。それは私たちの日々の暮らしに寄り添い、時を重ねるごとに成長していく、かけがえのないパートナーなのです。

特に無垢材でつくられた椅子には、プラスチックや合板の家具では決して得られない特別な魅力があります。今回は、木の椅子が私たちにもたらす「素材の温かみ」に焦点を当て、本当に座り心地の良い木製椅子の選び方をご紹介します。

無垢材の椅子がもたらす温もりの正体

「木のぬくもり」という言葉をよく耳にします。これは単なる美しい表現ではなく、実は科学的な裏付けのある事実なのです。

身体に優しい物理的な温かさ

木材は熱を伝える速度(熱伝導率)が非常に低い素材です。木材内部には無数の小さな空洞(細胞)があり、その中に閉じ込められた空気が断熱材の役割を果たしています。木の熱伝導率はコンクリートの約10分の1、鉄の約300分の1とも言われるほど。そのため、冬に木の椅子に触れても体温が急激に奪われず、「ひんやり冷たい」よりも「ほんのり暖かい」と感じられるのです。

冬の朝、合板やプラスチック素材の椅子に座るとヒヤッとして思わず身体が縮こまってしまうことがあります。木の椅子なら触れた瞬間から穏やかな温もりが伝わってきます。この違いが、木製家具の「ぬくもり感」として意識せずとも体に伝わっているのです。

リラックス効果をもたらす木の力

無垢材は触れるだけで私たちの心身に良い影響を与えることが科学的研究でも確認されています。木材に触れたときは金属や大理石に触れたときに比べて脳の活動が沈静化し、副交感神経が最大で2倍以上に高まるという研究結果も。

例えば20代の女性18名を対象に行われた実験では、目を閉じた状態で木材(ホワイトオーク)と他の素材に手のひらで触れ、その際の生理反応を比較しました。その結果、木に触れたときは他素材よりも脳の興奮が抑えられ、副交感神経活動が高まることが明らかになったのです。

これは椅子選びにおいて非常に重要な意味を持ちます。日常的に長時間座る椅子だからこそ、身体と心の両面で心地よさを感じられる素材を選びたいもの。無垢の木に直接触れることで得られる自然な質感に対し、私たちは本能的に安らぎを感じているのです。

空間を整える調湿作用

さらに無垢材には、周囲の湿度に応じて水分を吸放出する調湿作用があります。室内が高湿になれば余分な湿気を吸収し、乾燥すれば蓄えた水分を少しずつ放出してくれるため、家具のある部屋の湿度変動を緩和して快適な環境を作る助けとなります。

このように、無垢材の椅子は素材そのものが室内環境を優しく整え、四季を通じて心地よい暮らしに寄り添ってくれる存在なのです。

日本の広葉樹が持つ個性と魅力

無垢材と一言で言っても、その種類は実に豊富です。特に日本の広葉樹には、それぞれに異なる表情と特性を持った魅力的な素材があります。

ナラ(オーク)の穏やかな温もり

ナラ材は年輪が細かく詰まった重硬な木材で、ときに「虎斑(とらふ)」と呼ばれる銀白色に輝く木目が現れることも。仕上げを着色せず木肌を活かすと穏やかな色合いで、独特のざらっとした手触りが素朴でナチュラルな雰囲気を醸し出します。

香ばしい穀物のような穏やかな香りがあり、使うほどに表面がほんのり色づき、黄みを帯びて味わいを増していきます。経年で飴色に変化し、唯一無二の存在感を帯びていくのもナラ材の魅力です。

クリ(チェスナット)の甘い香りと力強さ

クリ材は堅く耐久性に優れ、水湿にも強い木材です。年輪の境目がはっきりした独特の波模様の木目と、心材は淡い黄褐色~赤褐色、辺材は白っぽいコントラストが美しく高級感があります。重厚だが温かみのある色合いで空間を明るく彩ります。

タンニン成分を多く含み、独特の甘い香りを放つのも特徴。この香りにはリラックス効果があり、高級感も感じさせます。時とともに木肌の色が濃く変化し、落ち着いた渋い色味へと育ちます。年月を経たクリ材は深みのある黄金色になり、古民家の梁のような風格が生まれるのです。

ケヤキ(欅)の力強い存在感

あまり椅子に使われる事は少ないですが、ケヤキは日本を代表する銘木で、力強くダイナミックな木目が特徴。非常に硬く重厚で、昔から神社仏閣の建築材に重用されてきました。木目には「牡丹杢」「縮み杢」などと呼ばれる複雑で美しい模様が現れることもあり、長寿な巨木ほど躍動感ある表情を見せます。素材自体に圧倒的な存在感と安心感があります。

広葉樹の中では珍しく、ややスパイシーで爽やかな香りを発するのもケヤキの特徴。近くにケヤキ材があるとわかるほど独特で心地よい香気で、”日本人の心の拠り所”とも称されます。

木肌は淡黄褐色~赤褐色で、時間が経つにつれ落ち着いた褐色に変化します。適切に乾燥させたケヤキ材は狂いが少なく、経年でも高い耐久性を保ちます。長い年月を経て深まったツヤと色合いは侘び寂びの精神性にも通じ、まさに銘木中の銘木といえる風格を帯びるのです。

いずれの無垢材も、使い始めの美しさはもちろん、経年変化で生まれる味わいを楽しめるのが大きな魅力です。実際に無垢材家具は、年月が経過すると色味が変化して美しいツヤが出てくるものが多く、使い込むほどに愛着が深まります。木が持つこうした「時を重ねる美しさ」は、プラスチックや合板では得難い、無垢材ならではの贅沢です。

植物オイル仕上げが引き立てる木の魅力

素材選びと同じくらい重要なのが、木材の仕上げ方法です。特に植物由来のオイル仕上げは、木の自然な風合いを最大限に活かす方法として注目されています。

オイル仕上げの特徴

無垢材の魅力を最大限に引き出す仕上げ方法として、亜麻仁油(アマニ油)や荏胡麻油(エゴマ油)などによる「オイル仕上げ」が広く用いられます。植物由来の乾性油を木部に染み込ませて保護するオイル仕上げは、木の質感や香りを活かしながら表面を保護できるのが特長です。

ウレタン塗装のように表面に厚い樹脂膜を作らないため、触れたときに感じるのは「木そのもの」の質感になります。無垢材ならではの滑らかな木肌や温かみをダイレクトに手に伝えてくれるので、「せっかく無垢材のテーブルを選ぶならオイル仕上げがおすすめ」だとする職人も多いほどです。

深まる色合いと経年変化

オイル仕上げでは、オイル中の油分が木に浸透・硬化することで薄い保護膜を形成します。塗装直後は木材の色がわずかに濃くなり、いわゆる「濡れ色」と呼ばれるしっとりと深みの増した色合いと、程よい艶感が現れます。この落ち着いたツヤとこっくりした色味が、空間に上質で穏やかな雰囲気を与えてくれるのです。

例えばオーク材のオイル仕上げでは、オークの力強い木目や虎斑(とらふ)模様が際立ち、日本の住宅にも合わせやすい優しい色調になります。使い込むほど木の色艶が深まり、飴色の光沢へ変化していく様子はオイル仕上げならではの楽しみです。実際、オイル仕上げは長年の使用で最も経年変化を味わえる仕上げ方法とされ、ヴィンテージ家具との相性も良いと評判です。

メンテナンスの楽しみ

オイル仕上げの家具は定期的なメンテナンス(再オイルやワックス)が必要ですが、その作業も難しいものではありません。軽く表面を磨いてオイルを塗り込むだけで、小さなキズやシミを自分で補修でき、買いたて同様の滑らかさを取り戻すことができます。手をかけてお手入れするうちに家具への愛着が増し、自分で「家具を育てる」ような楽しみを味わえる点もオイル仕上げの魅力です。

実際に自然系オイルで仕上げられた家具は、時間の経過とともに木肌がさらに滑らかになり、木の色が深まっていくため、使う人とともに成長する家具になるとも言われます。

安全性の高さ

亜麻仁油や荏胡麻油といった植物油ベースの塗料は、人体や環境への安全性が高く、小さなお子様がいる家庭でも安心して使える点も利点です。たとえばドイツ製の自然系オイル塗料では幼児向け玩具の安全基準を満たすものもあり、口に触れる可能性のある木製食器への塗装にも使われています。

松葉屋家具店で主に使われている荏胡麻(エゴマ)油は、古来より日本家屋の建具や器に用いられ、塗布直後は淡い色ですが時間とともに琥珀色に変化し、ほのかな香気で心身を穏やかにする効果も期待できるとされています。

このようにオイル仕上げは、自然な風合い・肌触り・安全性・経年美のバランスに優れた仕上げ方法なのです。

心地よさを支える椅子の構造と形状

無垢材の温かみを最大限に活かすためには、座り心地を左右する椅子の構造にも注目する必要があります。

体にフィットする座面の湾曲

無垢の板座の場合、座面を人間の臀部の形状に合わせて緩やかに彫り込む「座刳り(ざぐり)加工」を施すことで、お尻への当たりが格段に柔らかくなります。平らな板のままでは長時間座ると尾骨や太ももの裏に圧迫を感じやすいですが、適切な湾曲があるだけで圧力が分散し痛みや痺れを感じにくくなります。

実際、木製の名作椅子には座面を滑らかな曲面に削り出したものが多くあります。例えば日本の家具職人が手がける無垢椅子の中には、「まるでクッションのよう」と評されるほど座り心地の良い座ぐり座面を持つものもあります。板座に対して「固くてお尻が痛くなりそう」という不安は、適切な湾曲加工によって払拭され、身体にフィットする心地よさと共に前滑りもしにくい安定感が得られるのです。

背中を支える背もたれの角度

椅子に深く腰掛けた際、背もたれがどの角度で身体を支えるかは、腰や背中への負担に直結します。一般的に背もたれの傾斜角度は100〜110度程度(座面に対してやや後ろに傾いた角度)が最も快適とされ、自然なリクライニング姿勢を提供して腰・背中への圧力を和らげてくれます。

背もたれ角度が垂直すぎる(90度に近い)と寄りかかったときに体が丸まりやすく、逆に傾斜がつきすぎる(120度以上)とリラックスはできますが長時間は腰に負担がかかります。したがって用途に応じた適度な角度設定が重要です。たとえば食卓用のダイニングチェアでは約100度前後、ゆったりくつろぐアームチェアでは110〜120度程度の後傾が理想とされます。

また背もたれ自体の形状も、背中のカーブに沿うよう緩やかに曲げ木で作られていると背中全体にフィットしやすくなります。曲線を描く背もたれは肩甲骨周りへの当たりが優しく、姿勢を正しく保ちながらも疲れにくいのが利点です。

安定感のある座高と脚

椅子に座ったとき、太ももが床と平行またはやや前上がりになる程度が理想で、一般的な座面高は40〜45cmが快適と言われます(個人差がありますが、座った際に膝がほぼ直角に曲がり足裏がしっかり床につく高さ)。座面が高すぎて足が浮いたり、逆に低すぎて膝が深く曲がりすぎると、長時間の着座で身体に負担がかかります。

また座面自体にもわずかな傾斜をつけることがあります。一般には前方に対して水平〜数度程度後傾(後ろ下がり)していると、座ったときに体が前に滑らず安定した姿勢を保ちやすいとされています。フラットすぎる座面は寄りかかった際に腰が浮く感じがしてリラックス感が損なわれることもあるため、僅かな傾きがポイントになります。

椅子を支える脚部の構造も座り心地に大きく関わります。ガタつかずしっかり安定して体重を支えるには、脚の本数や配置、強度が重要です。一般的な4本脚の椅子は安定感が高く、多少体重移動してもグラつきにくい設計です。特に無垢材椅子の場合、脚と貫(横木)を頑丈に組み付けたものは長年使っても緩みにくく、安心感があります。

以上のように、無垢材椅子の座り心地は素材の良さに加え、巧みなデザインと構造によって支えられています。人間の体に沿った曲線や角度、そして頑丈で安定した造りがあってこそ、長時間座っても疲れにくく「ずっと座っていたくなる椅子」が実現するのです。

素材と職人技が融合した国内外の名作椅子

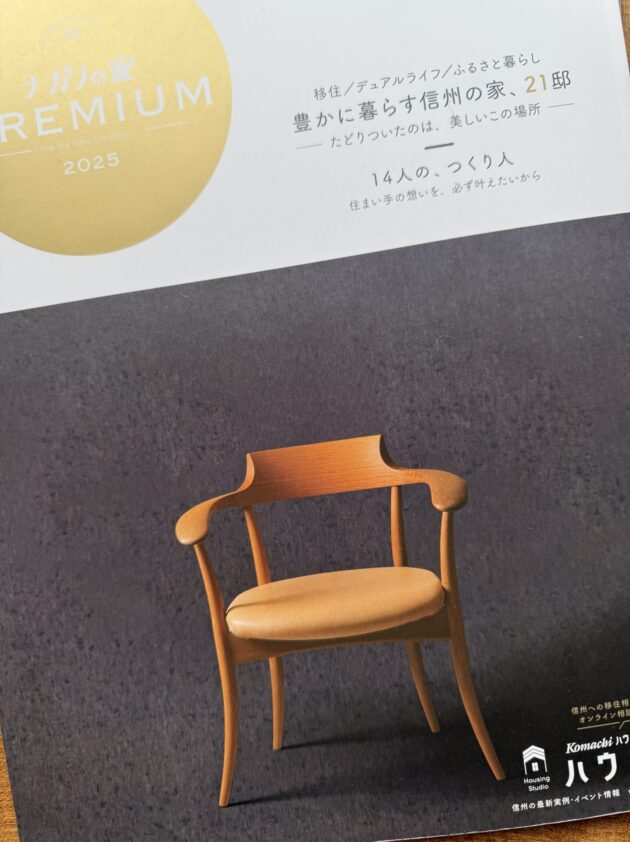

無垢材とオイル仕上げの魅力を存分に活かした優れた椅子をここでは一脚紹介します。

高い技術が光るアームのあるキャプテンタイプの椅子

厚い無垢板を贅沢に刳り貫いた座面と、背中を包むような曲線の背もたれ、そして美しいアーチを描くアーム。素材には広葉樹(オーク)を用い、荏胡麻油で木目の風合いを活かしています。

座ると身体に吸い付くようにフィットし、「立ち上がりたくない椅子」とも称される極上の座り心地で評価をいただいています。実際、松葉屋の店内でも、一度腰掛けたら思わず長居してしまうお客様が多いです。その秘密は深い座ぐり加工によるお尻への優しい当たりと、絶妙な後傾角度で支える背もたれにあります。

「天然木には心地よい温もりがあります」という言葉通り、素材そのもののぬくもりも相まって、まさに座と身体が一体化するような安心感を与えてくれる椅子です。和洋どちらの空間にも溶け込むデザインで、年月を経ても飽きのこない普遍的な魅力があり、一生ものの一脚として愛用する方も多い名品です。

松葉屋では、地元で捕獲された「日本鹿」をなめした革を座面に使用したバリエーションを用意しています。今回銘品として「ナガノの家・PREMIAM」の表紙に掲載いただきました。

まとめ:一生ものの椅子を選ぶ楽しみ

無垢材の持つ温かな質感と、それを引き立てるオイル仕上げ。そして人間工学に基づいた優れたデザイン構造。これらが融合した木製椅子は、座る人に長年寄り添い、日々の暮らしを豊かに彩ってくれる存在です。

椅子は単なる家具ではなく、自分の時間をともに過ごすパートナーでもあります。自然の恵みである木と対話するように、その椅子に座ってゆったりとお茶を飲んだり、本を読んだりする時間は何物にも代え難い癒しとなるでしょう。

ぜひ椅子選びの際は、無垢材がもたらす手触りや経年変化の美しさに注目してみてください。例えばショールームでお気に入りの無垢材椅子を見つけたら、実際に触れて香りを感じ、腰掛けてその「しっくり馴染む感じ」や「安心感」を確かめてみましょう。天然木ならではの心地よい温もりと、体を包み込むような座り心地にきっと驚かれるはずです。

その一脚は、使うほどに艶やかさを増し、傷さえも思い出に変えながら、年月と共に世界に一つだけの存在へと育っていきます。無垢材の椅子はまさに「一生もの」。手入れをしながら長く付き合うことで、自分の人生の風景の一部となる。

無垢材の椅子はまさに「一生もの」。

手入れをしながら長く付き合うことで、自分の人生の風景の一部となること間違いなしです。

選ぶ際のポイント:心と体が喜ぶ椅子を見つけるために

実際に椅子を選ぶ際には、以下のポイントに注目してみてください。

素材感を確かめる

まずは素材そのものの質感を味わいましょう。ショールームで実際に触れてみて、木肌の滑らかさや温かみを手のひらで感じてください。無垢材の椅子はそれぞれに個性があり、同じ樹種でも一脚一脚が異なる木目や色合いを持っています。ナラ、クリ、ケヤキなど、それぞれの木が持つ独特の表情や香りを比較してみるのも楽しいものです。

また素材の仕上げ方法もチェックしましょう。オイル仕上げか蜜蝋ワックス仕上げか、あるいはウレタン塗装なのか。それぞれに特徴がありますが、素材感を直接味わいたいなら、オイル仕上げや蜜蝋ワックス仕上げの椅子がおすすめです。

実際に座って確かめる

椅子は必ず実際に座って確かめましょう。どんなに美しい椅子でも、座り心地が合わなければ長く使うことはできません。座面の硬さや形状、背もたれの角度、肘掛けの高さなど、あなたの体に合っているかを確認します。

座ったときにお尻が痛くないか、背中が自然な姿勢で支えられているか、長時間座っても疲れないか。できれば10分程度は座り続けてみて、その間に感じる違和感や圧迫感がないかをチェックしましょう。良い椅子は座った瞬間から「しっくりくる」感覚があるものです。

経年変化を想像する

無垢材の椅子を選ぶ楽しさのひとつは、その経年変化を想像できること。新品のときの色や艶だけでなく、5年後、10年後、そして何十年後にどう変化していくのかを思い描いてみましょう。

ナラ材なら飴色に、クリ材なら黄金色に、ケヤキ材なら深い褐色へと変化していく様子を想像してみてください。使い始めは明るい色調でも、時を経るごとに深みを増していく無垢材の変化は、暮らしに豊かな物語を刻んでいくようなものです。

メンテナンスのしやすさを考える

無垢材の椅子は使い続けるためのメンテナンスも大切です。オイル仕上げや蜜蝋ワックス仕上げの椅子は、定期的な再塗装が必要ですが、その作業は自分でも比較的簡単にできます。

購入時に、どのようなメンテナンス方法がおすすめか、どのくらいの頻度で行うべきかを確認しておくと安心です。自分でケアをしながら長く使える椅子を選ぶことで、より深い愛着が生まれていきます。

暮らしの中での調和を考える

椅子は単体で存在するのではなく、あなたの暮らしの空間の中で他の家具や内装と調和するものです。部屋の雰囲気や他の家具との相性、床や壁の色調との調和を考えて選びましょう。

例えば和室や和モダンな空間には、ナラ材やケヤキ材のシンプルなフォルムの椅子が馴染みやすいでしょう。北欧テイストの部屋には、Yチェアのような北欧デザインの椅子が自然と溶け込みます。自分の暮らしのスタイルに合わせて選ぶことで、空間全体の調和が生まれ、より心地よい環境が実現します。

おわりに:木の椅子と過ごす豊かな暮らし

朝の光が窓から差し込む部屋で、お気に入りの木の椅子に腰かけ、ゆっくりとコーヒーを飲む時間。

その椅子は単なる「座るための道具」ではなく、あなたの日々の暮らしに寄り添う、かけがえのないパートナーとなっているでしょう。無垢材がもたらす温もり、経年変化で深まる味わい、そして時を経るごとに増していく愛着。それはプラスチックや合板では決して得られない、無垢材ならではの豊かな体験です。

木の持つぬくもりと職人の技が融合した椅子は、座る人の心と体を優しく支え、「心地よい暮らし」を演出してくれます。ぜひこの記事を参考に、皆様も末永く愛せる運命の一脚に出会い、日々の暮らしに癒しと歓びをもたらす木の椅子との豊かな時間を過ごしてください。

木の椅子と暮らす。それは自然とつながり、時間とともに育つ関係を楽しむ生き方なのかもしれません。あなたらしい暮らしを彩る、特別な一脚との出会いがありますように。