この「いちまい」の敷物の向こうに広がる風景を想うとき、

不思議といつも心が揺れ動きます。

創業1833年の松葉屋家具店 店主 滝澤善五郎です。

長野の善光寺門前で、七代目として家具店を先代から引き継ぎました。

僕が「ゾランヴァリギャッベ」とお付き合いするようになったのが2007年、気づけばもう20年近くになります。

その2007年の夏は、自然の力を思い知らされる出来事がありました。

7月16日新潟県中越沖で大きな地震が発生し、多くの方々が被害に遭われたこと。

東京電力柏崎刈羽原発にも影響が及び、私たちは改めて穏やかな日常のありがたさを感じる日々を過ごしていました。

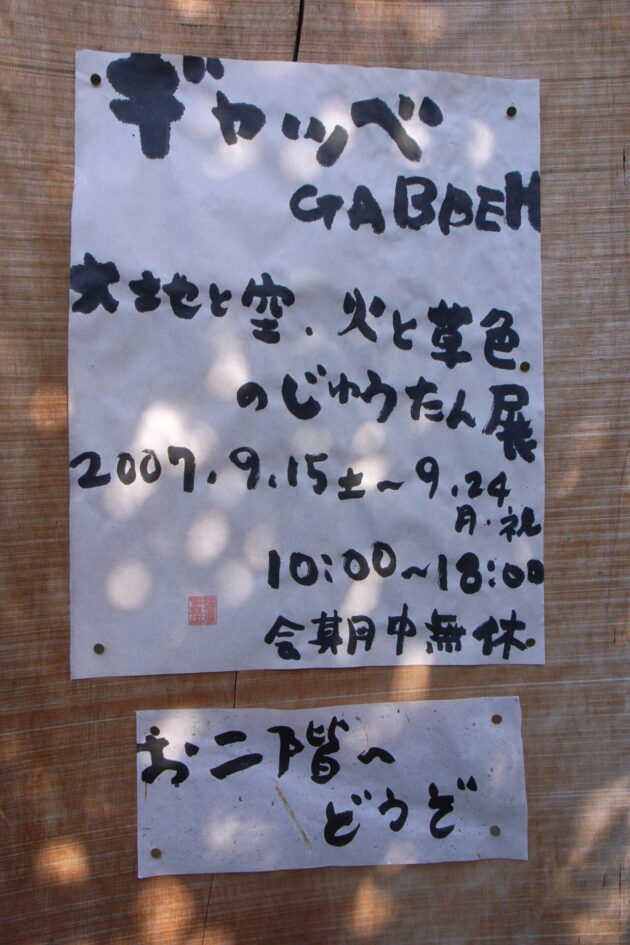

そんな思いが深まった2007年9月、初めてのギャッベ展を開催。

温かな色彩と手仕事の温もりが詰まったギャッベが250枚。

2009年9月の松葉屋の二階です。

当時はまだギャッベのことをほとんどの人が知りませんでした。

僕たちは、誠心誠意ギャッベのある暮らしがいかに素晴らしいものか皆さんにお伝えしました。それは今でもまったく変わりません。

ギャッベは多くの方の心を癒し、希望を灯すものだったのでした。

以来、2000人近くのお客様が僕らが選んだ美しいギャッベを

暮らしの中に迎え入れていただいています。

⭐︎

毎朝、店の前の歩道を掃き、観光案内板を水拭きし、夏には打ち水をしながら考えること。

遠い異国で、カシュガイ族の女性たちが自分たちの物語を紡ぎ出す手つき。

羊の毛を刈り、染め、一つ一つの結び目に込められた彼女たちの思い。

この一枚の敷物の向こうに広がる風景、織り子さんたちの手の動き、カシュガイ族の人びとの暮らしや文化について、どれほど僕らは知っていたのだろうか——と。

20年の間にいろいろ出会ったりして知ったこと、聞き齧りをまとめました。

遊牧の絨毯に織り込まれた物語 —— カシュガイ族の文化と暮らし 後編です。

前編はこちら→https://matubaya-kagu.com/blog/archives/8368

カシュガイ族の織物文化と女性の役割

カシュガイ族の手仕事の中で、世界的に知られているのが織物文化です。

「ギャッベ」(Gabbeh)は、カシュガイ族をはじめ南ペルシアの遊牧民が伝統的に織ってきた厚手の手織り絨毯。ペルシア絨毯のひとつとして名高いものです。

遊牧民のテントで使う敷物や寝具として発達したギャッベは、素朴でプリミティブなデザインと長めの毛足が特徴。その名もペルシア語で「粗野な」「生の」を意味する言葉に由来しています。

本来ギャッベは市場に出す商品ではなく、女性たちが自分たちの家族のために織った自家用の絨毯でした。そのため図案書などは用いず、織り手の即興的なセンスによって大胆かつ抽象的な文様が生み出されます。

素朴な幾何学模様のフィールドに、小さな動物や人間、植物などが気ままに配されるデザインは、織り手である女性の日常の光景や夢想を映し出す「個人的表現のキャンバス」ともなっています。

カシュガイ族の絨毯は伝統的に茜や藍など植物由来の天然染料で染めた手紡ぎ羊毛を用い、赤・青・黄の原色が鮮やかに映える幾何学文様を特徴としてきました。

大きな文様要素を持たない無地に近いフィールドに抽象化されたモチーフを散らしたミニマルな意匠は、素朴でありながらモダンな美しさを湛えています。

19世紀頃からカシュガイ絨毯は国際的にも評判となり、ヨーロッパなどに輸出されるようになりました。特に近年、ギャッベは「ラスティック(素朴)な魅力」を持つ絨毯として世界的なインテリアブームにもなり、カシュガイ族の手仕事を代表する工芸品として広く知られるようになったのです。

絨毯以外の織物と日常の手仕事

もっとも、カシュガイ族が織るのはギャッベだけではありません。

遊牧民の暮らしでは、織物は日用品から家具調度まで幅広く活用されます。女性たちは飼育する羊やヤギから採れる毛を糸に紡ぎ、さまざまな織物を生産してきました。

代表的なものは厚手の結び目絨毯(パイル・カーペット)ですが、そのほかにも平織りのキリム、縦糸に巻きつけて模様を表すスーマック織、縫い取り布、袋物や鞍敷(くらじき)など用途に応じて多彩な技法を駆使します。

テントの天幕布も細長い織布を継ぎ合わせて作られており、これも女性の手による産物です。出来上がった織物は日常の暮らしで使われ、親族への贈り物とされ、余剰があれば町やバザールで現金収入を得るために売られることもあります。

カシュガイ族の女性は幼い頃から母や祖母に機織りを教わり、思春期には一人前の織り手となります。地面に水平に構えた簡易織機に向かい、膝をついて一結び一結びていねいに織り込んでいくその姿は、遊牧民キャンプの風物詩なのです。

横木に渡した経糸に毛糸を結び付け、絨毯を織り進めるカシュガイ族の女性たち(イラン・ファールス州)。織機は地面に据えられ、移動の際には分解して運べる構造になっています。

女性たちが織り継ぐ記憶と歴史

織り手たちは即興とはいえ、各氏族に伝わる伝統模様や色づかいの知識を受け継いでおり、その上で自らの経験や記憶を込めた図案を織り成していきます。

近年の研究者は、こうした遊牧民女性の織物制作が個人の記憶と部族の歴史を後世に伝える媒介となっている点に注目しています。

実際、ベテランの織り手ほど「昔この移動でこんなことがあった」「あの年は雨が少なかった」といった物語を模様に込める傾向があるといいます。カシュガイの「部族の女たち」にとって、織物づくりは単なる経済活動ではなく、自身のアイデンティティを表現し共有する文化的営みなのです。

織物以外の手工芸でも、カシュガイ族の女性たちは重要な役割を果たしてきました。金銀細工や木工などは都市の職人に依存していましたが、日常道具の多くは必要に応じて手作りされています。

テント暮らしに欠かせない大鍋やヤカン、武具類は男性が鍛冶で修理し、革袋や衣服の仕立てには男女ともに腕を発揮しました。

華やかな衣装と文化的アイデンティティ

中でも衣装に関して、20世紀中頃までカシュガイ族の女性は非常にカラフルで華やかな民族衣装をまとっていました。

多層にスカートを履き重ね、絹のスカーフや銀の装身具で着飾った女性たちの姿は、移動中の隊列や結婚式の宴を鮮やかに彩ったと言われています。

しかしイスラム革命以降、女性の露出の多い伝統衣装は公の場で禁じられ、遊牧民社会でも黒いチャードルや地味な服装が半ば強制されてしまいました。

それでも彼女たちは集会や祝いの席で伝統衣装を着ることを楽しみにしており、「カシュガイ族であること」とは色とりどりの衣装に袖を通し、固有の音楽に合わせて仲間と輪になって踊る喜びでもあると語っています。

こうした女性の文化表現もまた、民俗芸能としての価値のみならず、民族の誇りと連帯感を育む重要な役割を果たしているのです。

音楽と舞踊 ― 星空の下の宴

カシュガイ族は豊かな音楽と言語文化の伝統を持っています。

彼らのキャンプでは夕刻になると民族楽器の調べが流れ、即興の歌や語りが始まることが多かったといいます。典型的な楽隊は、ズルナと呼ばれる二本簧の木管楽器(高音で響くチャルメラに似た音色)と、大太鼓のドホールによって構成されます。

これに絃楽器のスピネットやフィドル(カマンチェ)などが加わることもあったそうです。

舞曲は二人一組や集団で踊る輪舞が中心で、男女が交互に手を取り合って踊る陽気なものや、刀や棒を持って武勇を誇示する勇壮なものなど様々です。

結婚式では若者から長老まで皆が舞台に上がり、歌い、踊り明かしました。これらの伝統音楽・舞踊はイスラム革命期に一時禁止されましたが、カシュガイの人々は誇りとともにその芸能を記憶しています。

近年では政府の許可のもと民族音楽祭で演奏が披露される機会も生まれてきており、長らく封印されていた部族の調べが再び蘇りつつあります。

口承文化と語り部の伝統

言語面では、カシュガイ族は文字を持たない口承文化を発展させてきました。

彼らの話すカシュガイ語はトルコ語の一種ですが、長らく文字表記の伝統がなく、物語や詩歌はもっぱら語り部たちによって口伝えに継承されてきたのです。

夜、焚き火を囲んで老人たちが昔話を語り始めると、子供から大人まで熱心に耳を傾けました。英雄叙事詩、恋愛物語、歴史譚、部族の昔語り、動物寓話など、そのレパートリーは多岐にわたります。

語り部たちは巧みな話術で聴衆を魅了し、笑いや涙を誘いました。こうした口承文学は部族のアイデンティティを育む重要な担い手であり、遊牧の苦楽を分かち合う人々の心を強く結びつける役割を果たしていたのです。

近年、一部のカシュガイ族出身者が自らの昔語りをペルシア語の文章に起こし出版する動きも出ています。若い世代の中には大学教育を受ける者も増え、部族語ではなく国語(ペルシア語)で創作する作家も現れています。

しかし彼らが書き記す物語の多くは、幼少期にテントで聞いた母語の語りに根差しており、そこには依然カシュガイ族としての誇りと郷愁が色濃く息づいているのです。

時代の変化と適応 ― 20世紀以降の遊牧社会

20世紀に入り、カシュガイ族の社会はイラン国家との関係の中で大きな変容を経験しました。

前編で述べたように、レザー・シャーによる強制定住政策は遊牧民社会に甚大な打撃を与え、多くの人々が生業を失いました。しかし1940年代の中頃に遊牧が再開されると、彼らは素早く生活再建に乗り出しました。

放棄されていた夏冬の放牧地を再び行き来し、家畜群を増やし、市場との交易ネットワークを蘇らせていったのです。

第二次大戦後の混乱期、カシュガイ族は半ば独立勢力のような形で南部を支配し、中央政府とも緊張関係にありました。だがパフラヴィー朝後期には次第に国家の統制が及び、1960年代には土地改革によって牧畜地は国有化され、遊牧民の移動は公式には「無主地での違法行為」とみなされるに至りました。

さらに1970年代には他地域からの入植農民や企業による農地開発が進み、伝統的な遊牧ルートや牧草地が外部者に侵食される問題も起きました。そうした中でも、カシュガイの遊牧民たちは草地の私的購入や灌漑畑の開墾などで懸命に対応し、生き残りを図りました。

近代化への柔軟な対応

冬営地・夏営地の双方で小麦・大麦を栽培し、夏営地ではリンゴ園を作って現金収入を得る一方、不足する家畜の飼料は自ら生産・購入して賄い、減退する放牧資源に適応しようとしました。

1979年の革命前夜、ある人類学者は「10年もすれば多くの遊牧民は村や町に定住させられるだろう」と予測しましたが、それから20年以上経っても相当数のカシュガイ族が季節移動と牧畜を続けていました。

彼らは時代の変化に合わせてラクダを手放しトラックを購入し、舗装道路を利用して一日で移動を済ませる機動力も手に入れましたが、なおも黒い天幕を張って夏の山野に暮らす道を選びとっていたのです。

他方で一部の家族は村落や都市に腰を落ち着け、農業労働者や官吏、商工業などに転業していきました。そうした定住者も依然として牧畜や絨毯販売への投資を行い、遊牧民コミュニティとの経済的な繋がりを保っていたことは注目に値します。

すなわち、カシュガイ族は単に遊牧を捨て去ったのではなく、定住と移動、農耕と牧畜を組み合わせた多様な適応戦略によって20世紀以降の激動期を乗り越えてきたのです。

イラン革命後の政策と生活の変化

イラン革命後のイスラム共和制政府は、前政権下で冷遇されていた遊牧民への支援策も打ち出しました。

遊牧民地域の開発を担当する「ジャハード・サザンデギ(建設の聖戦)省」などの機関は、カシュガイ族の居住地に道路を整備し、貯水タンクを設置し、診療所や学校を増設するなどの施策を講じました。

冬営地には簡素だが耐久性のある石造りの定住用住宅が建設され、多くの遊牧民が冬の間はテントではなくその家屋で暮らすようになりました。長年彼らを悩ませていた飲料水の確保も、政府配給によって多少改善されました。

これらの近代的サービスによって、遊牧民の生活は一定の快適さを増し、特に医療アクセスの向上や家族計画の普及は乳幼児死亡率の低下と人口増加に寄与しました。公教育にも多くの子弟が送り出され、男女とも初等教育を受ける機会が広がりました。

一方で、中央集権的な国家体制の下でカシュガイ族の伝統的な指導者層は政治的影響力を大きく減退させました。先述の通り、1980年代には最後のイルハンが処刑され、残る族長たちも軟禁や海外亡命に追いやられました。

変わりゆく社会組織と伝統の持続

各部族レベルでもカーン(族長)はもはや権限を許されず、地方行政の公職に就任するか、一部は絨毯ビジネスなどで実業家へ転身していきました。

代わって、国家の認可する「イスラム評議会」なる組織が地域の代表機関とされ、従来の氏族長や長老による意思決定に取って代わりました。

こうした官製組織は必ずしも草の根の意見を汲み上げるものではなく、遊牧民社会に内在する調整メカニズムとの齟齬も生みましたが、カシュガイ族の人々は非公式なネットワークを駆使して相互扶助と自己統治の伝統を守り続けています。

部族間の抗争や血讐は既に過去のものとなり、現代の紛争は政府の裁定に委ねざるを得なくなったものの、親族内や隣人同士の揉め事は今もなお長老たちが間に立って和解へ導くことが多いといいます。

このように20世紀以降、カシュガイ族の社会組織は国家権力の影響下で大きく変容しましたが、根底にある互助の精神やネットワークは容易には失われませんでした。彼らは外的な圧力に屈することなく、自らの文化の核を守り抜いてきたのです。

現代のカシュガイ族アイデンティティ

今日のカシュガイ族は、生活様式こそ多様化したものの、依然として明確なエスニック・アイデンティティを保っています。

完全に町に定住して公務員や大学教授になった者であっても、「自分はカシュガイの遊牧民の出自だ」という誇りを語ることが多いのです。彼らの多くは家庭ではカシュガイ語という母語で会話し、同じ部族出身者同士の結束も強いままです。

もっともカシュガイ語には標準的な文字体系がなく、公的にはペルシア語を用いる必要があるため、若い世代では自分の言語で読み書きができない者も増えてきています。

その結果、伝統的な口承文学や故事ことわざを理解できない若者も出始めており、言語面での文化継承には課題があります。

しかし一方で、カシュガイ族出身の有志たちが民話のペルシア語訳本や部族の歴史書を出版するなど、知的遺産の記録保存に努める動きも見られるのです。

絨毯文化の再評価と新たな表現

また、伝統工芸である絨毯織りの分野では、村や都市に定住した女性たちが引き続き手織りの技を生かしてギャッベやキリムを制作しています。

彼女たちの織る絨毯は海外にも輸出され、都市部のギャラリーやバザールで高値で取引されるようになりました。これは経済的な利益をもたらすだけでなく、カシュガイ族のアイデンティティを象徴する誇り高き文化として織物が再評価されていることを意味しています。

自分たちの祖母や母が織ったギャッベが「ペルシア遊牧民の芸術」として世界中で愛好されている事実は、若い世代にとっても大きな自信と刺激となっているのです。

都市育ちのカシュガイ族の子弟が伝統模様をデザインに取り入れたファッションやアート作品を手がける例もあり、新旧を融合させた形で文化を発信する試みも始まっています。

芸能文化の復興と課題

他方、音楽や踊りといった表現文化の分野では、政権の宗教的規制が厳しいこともあり、公的な継承活動は限定的です。

それでも細々とだが各地で伝統楽器の練習や舞踊の指導が行われ、非公式な場で若者たちに教え伝える努力が続けられています。結婚式などの私的な祝いの席では、今もなおカシュガイ族の婚礼歌が歌われ、輪舞が披露されることもあります。

そうした場に参加した若者たちは、自らの文化の豊かさを肌で感じ取り、先祖代々の習わしへの敬意を新たにするといいます。

デジタル時代の文化継承

技術革新もまた、文化継承の助けとなっています。

携帯電話やインターネットの普及によって、散在するカシュガイ族コミュニティ間で情報共有が容易になり、部族出身者たちがSNS上でグループを作って部族の歴史や言葉について語り合う姿も見られます。

離れた地に暮らす親戚とも携帯で連絡を取り合い、昔ながらの「遠くの親類より近くの他人」的な距離感は薄れつつあります。もっとも、そうした近代的な通信手段もカシュガイ族の連帯感を強める方向に働いているのは興味深いですね。

インスタグラム上には自分たちの伝統衣装や絨毯、遊牧風景の写真を発信する若者もおり、他地域の同胞や世界のフォロワーから称賛や関心が寄せられています。彼らはグローバル化した時代の中で、自らのアイデンティティを再定義しながら伝統文化を守り伝えているのです。

未来へつながる織り目 ― 結びに代えて

現代のカシュガイ族が直面する最大の課題は、急速な社会変動の中で如何にその文化的遺産を次世代につないでいくかという点にあります。

移動生活を営む人口は減少傾向にあり、放牧経路の途絶や自然環境の変化、経済的事情から遊牧そのものを断念せざるを得ない場合も増えています。さらにグローバル化と都市化の波は、若者に新たな機会をもたらす一方で、伝統離れやアイデンティティの希薄化を招きかねません。

しかし歴史を振り返れば、カシュガイ族は度重なる試練に直面しながらも、そのつど柔軟な適応と強い絆によって乗り越えてきました。彼らは外的な圧力に屈することなく、自らの文化の核を守り抜いてきたのです。

ギャッベの鮮やかな文様や遊牧歌の調べに込められた誇りは、今も脈々と生き続けています。カシュガイ族のアイデンティティとは、単に過去の遺産ではなく現在進行形の生きた伝統であり、彼ら自身の手で未来へと織り継がれていく文化そのものなのだと思います。

僕は毎朝、店先を掃いて一日を始める時、遠い異国で同じように朝を迎えるカシュガイの人々に思いを馳せます。一枚の敷物を介して繋がる私たちの暮らしと記憶。それは時空を超えた美しい交流の物語なのかもしれません。