こんにちは。100年家具店主、松葉屋善五郎です。

連載でお送りしている、一生使える学習机に込めた十二の想い。

今回は「そもそも学習机とは?」という素朴な疑問に対して、僕が思うことを簡単に書き綴っていきます。

あなたにとって、僕にとって、

「理想の学習机とはどのようなものだろうか?」

思い浮かべるきっかけであれたら、そんな風に思います。

第五章 学習机は意外と新しい

一、学習机の歴史

日本の机の起源はどんなものだったのでしょうか。

歴史を追って、机の成り立ちについて考えてみました。

①食卓としての台(テーブル)

家族や集団が、食を共にするスペースとして使われていたもの

②読み書きの台

文字が生まれ、読み書きがはじまった平安時代に、「文机」が生まれました。

その後、鎌倉時代から室町時代の書院の発達にともない、「文机」や「書机」が発達。

③農業用の箱を代用した台

戦後になると、日本では「リンゴ箱で勉強する」というのがあたりまえだったようです。

④そして、昭和三十年代頃になって、普及しはじめたのが、

いわゆる「学習机」と言えるような「木製の平机」です。

昭和二十九年生まれの私の姉が、小学校に入学する頃(昭和35年)の学習机は、木製突き板の天板で脇に引き出しが三杯(三段)の机でした。脚は曲線的なスチール製でその頃の小学生としては贅沢な机だったと思います。

さらに、昭和三十三年生まれの私が、小学校に入学した頃(昭和40年)の学習机は、今の事務スチール机そのものの形状でした。当時としては、非常に珍しく誇らしかったのを覚えています。(残念ながら、家の改築とともに、二台とも処分されてしまいましたが……)

こうして、①から④にかけて、歴史的な流れを紐解くと、現代の私たちが連想する「学習机」は、意外と歴史が新しいということがわかります。

二、子供部屋の個室化と住宅事情の変化

学習机が全国的に普及したのは、日本の住宅事情と深い相関があります。戦後の日本を少し紐解いて見てみましょう。

高度経済成長を迎え、ベビーブームが到来。

⇩

昭和四十年頃

ベビーブームに合わせて、住宅ローンによる「建売り住宅」が増大。

ふすまで仕切られていた、それまでの住宅とは異なり、ドアで閉ざされた個室のある、新しい家の様式が主流となりました。

⇩

そして、「子ども部屋」というものが生まれたことにより、子どもが勉強する場所としての「学習机」が、多くの家庭に普及するようになりました。

三、学習机の大別

少し荒っぽい分類ですが、私なりに、今の学習机を大きく4つに分類して考えてみました。

①一般的学習机

・集成材や木質素材、ベニヤ材を使用

・棚や脇の引き出し、椅子がセットとなっている

・子ども向けのキャラクターがモチーフとされたり、華美な意匠が施されたりしている

②自然素材系学習机

・オークやひのき、パインなどの針葉樹の無垢材を使用

・塗装には、植物性のオイルを使用しているものが多い

(以下は①と似ている)

・棚や脇の引き出し、椅子がセットとなっている

・子ども向けのキャラクターがモチーフとされたり、華美な意匠が施されたりしている

③大手量販店のデザインデスク

(意外にも学習机として使われていることが多い)

・材料のほとんどは突き板を使用

・自然塗料で仕上げたものは、ほとんどない

・大手量販店によるデザイン、流行を汲みとったありさまであり、シンプルでモダンなものが多い

・どこでも買えて、低価格。一生使わずとも、使いやすい

④古物系

数はごく少数ですが、古い木製の平机や脇机を示します。取り壊された事務所や役場、学校教員机などが入手できることがあります。松葉屋とご縁のあった方には探している方が多く、ほとんど瞬時に売れてしまいます。

さて、

あなたが使っていた学習机は、いつの時代のどんな学習机に当てはまりますか?

それは今も大切に使っているでしょうか?

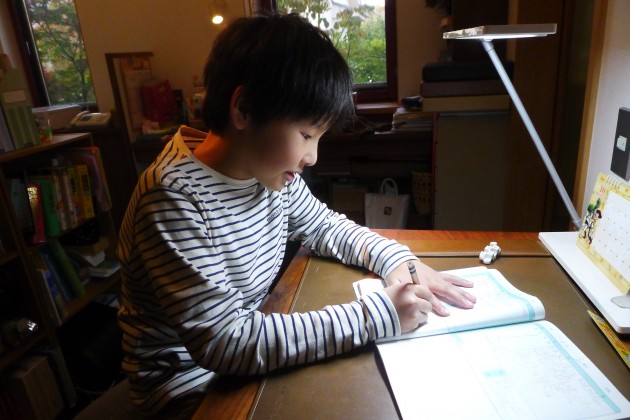

お子さんにどんな学習机で成長してもらいたいかを思い浮かべながら、気に入った学習机を探してみてはいかがでしょうか?

それが松葉屋の学習机でなくてもいいでしょうし、あなた自身が気に入ったものであることが大切です。

「一生使える学習机」というのは、使う人が「何十年先も使いたいと思える愛着」が必要なのです。

こうした疑問を一つ一つ、解いて作った「松葉屋の学習机」。

僕自身が娘に使ってもらいたいと思い、設計したものが今の形になりました。

ぜひ一度、見にいらしてください。

僕の感覚だけでなく、皆さんにとっても、「こんな学習机があったらいいなあ」という話をぜひ聞かせてくださいね。